Sección: Comparte la lectura

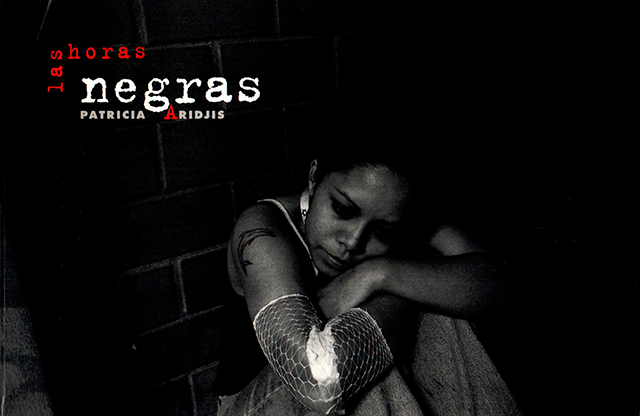

Comparte la lectura del libroLas horas negras - libro de la fotógrafa Patricia Aridjis

29/08/2024

alcalorpolitico.com

Omar González

Además de que “su obra ha sido publicada y exhibida en China, España, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Perú y Polonia”, Patricia Aridjis es una fotógrafa que, se dice en la tercera de forros de su libro Las horas negras, “de manera individual o colectiva ha participado en más de cincuenta exposiciones en espacios como Centro de la Imagen y Museo Carrillo Gil en la Ciudad de México, Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en Oaxaca, Centro de las Artes en Guanajuato, Galería de Arte Joven, DIFOCUR en Sinaloa, y Museo de la Ciudad de México”.

Dedicado “A la memoria temprana y amorosa” de su “madre, María Luisa Perea, Male”, el libro Las horas negras de Patricia Aridjis, más que un fotorreportaje, es un ensayo fotográfico en blanco y negro, cuyo tiraje de dos mil ejemplares se terminó de imprimir en México, en abril de 2007. Las imágenes que se aprecian en él fueron concebidas en varios reclusorios femeninos no sólo de la capital del país; y entre éstas, a veces compaginadas con lo que se observa, figuran una serie de fragmentos (anónimos o con los nombres de las presas) recogidos por la fotógrafa durante su exploración carcelaria. Dice en su epílogo:

“Se dieron momentos importantísimos en el trato con las internas, en los que dejé la cámara a un lado para escuchar lo que desean y las conturba; de su soledad que en ocasiones las orilla a perder las ganas de vivir. Las heridas en sus muñecas son bocas que ellas mismas han abierto para clamar por afecto. Las drogas, para evadirse; la religión, su forma de encontrar respuesta al encierro. Es, a fin de cuentas, mirar a quienes pocos miran, dar voz a quienes no la tienen. En los reclusorios las emociones están abiertas en canal y ahondan enfáticamente en el corazón. La intención es compartir por medio de la fotografía.

“Las horas negras es un camino de ida y vuelta; desde el interior hacia afuera. Las imágenes y frases salen de la cárcel como una forma de liberación.

“Mi compromiso encontró las palabras precisas mientras fotografiaba a una mujer en su celda. Retrátame porque es mi única manera de salir de aquí.”

Tanto en la selección de los textos, en el epílogo y en la antología de fotos se advierte que Patricia Aridjis, con su ojo de cíclope, tiene empatía y calidad ética para reflexionar y sintetizar el entorno opresivo y asfixiante en que subsisten las presas. El que no haya precisado el tiempo y el lugar donde se ubican los penales femeninos implica que trazan el ámbito de una cárcel que es todas las cárceles de mujeres del territorio mexicano y que una presa es todas las presas, pues sus patéticas historias, en su mayoría de los estratos más paupérrimos, son muy parecidas entre sí, inextricables a la condición atávica y vulnerable que implica ser mujer en una sociedad tradicionalmente machista y falocrática. Dice la fotógrafa:

“La desgracia de muchas internas comienza desde antes de la cárcel. Basta escuchar cuando hablan de sus relaciones familiares, sus vidas en la calle, sus historias en espiral. Las prisiones en México están llenas de gente pobre. Lupita Ramírez estuvo presa ocho meses por haber robado cuatro desodorantes, tres corta-vidrios y tres paquetes de plumones.

“Sin recursos monetarios no hay salida fácil. Pertenecer a un estrato socioeconómico bajo y ser mujer representa una doble agravante, pues los jueces en nuestro país son con frecuencia más duros al castigar a las mujeres. Amén del severo juicio que nuestra sociedad pronuncia contra ellas.

“El deseo de salir es latente. Si tengo buen comportamiento, trabajo en la lavandería y hago faena, me reducen la condena hasta casi la mitad. La frase como súplica recurrente: Ya me quiero ir de aquí. Sin embargo, hay un alto índice de reincidencia.

“Para algunas mujeres la prisión es un gran útero donde reciben cobijo, alimento y afecto. Allí tienen identidad y una metáfora de la familia. Y aunque no es la matriz de la mejor madre, representa un espacio seguro donde vivir. Una muestra es el arraigo que va teniendo su celda, que reconocen como su casa. La decoran, la feminizan, se apropian de ella. Afuera se sienten perdidas. El medio las estigmatiza y con dificultad encuentran empleo. Entonces vuelven a buscar formas viables de conseguir dinero. Regresan al mismo ámbito social. Son presa fácil de su adicción. Reinciden una y otra vez por delitos cada vez más graves, con sentencias más largas hasta que ya no es posible que salgan del único lugar donde se encuentran a salvo de la sociedad y de sí mismas.”

Con notable pericia técnica, Patricia Aridjis es una mezcla de fotodocumentalista y esteta, en cuyas imágenes predomina ésta, aún en las más dramáticas y reveladoras: aquellas que registran rasgos e instantes de angustia, depresión, soledad, desesperación, dolor, ganas de morir, de matarse o de evadirse; pero también momentos lúdicos, de relajación, de fraternidad materna o lésbica.

Las fotos translucen que trabajó con sus modelos. Pero en otras las reclusas están ausentes; entonces se trata de auténticos fotopoemas que contrapuntean y atemperan el drama visual. Por ejemplo, el encuadre de las sombras de un alambre de púas proyectadas en una pared escarapelada o el conjunto de piedras sobre el especular suelo encharcado tras la lluvia.

Patricia Aridjis posee ojo y oficio para escribir con luz —diría Héctor García, gran patriarca del fotoperiodismo y de la fotografía mexicana, oriundo de la popular Candelaria de los Patos, quien como niño de la calle conoció el penal. Pero también la fotógrafa, como lo apuntó el tecleador, tuvo oído para registrar fragmentos, algunos de los cuales resultan poéticos aforismos: “Cuando alguien llega [a la cárcel] es como si naciera y cuando se va, como si se muriera” (Margarita López); “Cada vez que una mujer se va libre... ...es como si yo me fuera” (Rosa Julia Leyva); “Le coloqué unas cortinas a mi litera. Cuando me voy a dormir, la cierro como si fuera un féretro. Es como si cada noche muriera y me enterrara.” (María Julia G. Cerón).

Alguno es una especie de cuento breve: “Recuerdo a mi abuelo con su pañuelo enrollado al cuello, con su cabeza de plata, que un día con la sonrisa en la boca como tajada de sandía me decía: Mi Julia, ven. Te voy a dar un tesoro que no descuidarás nunca. Y empezó a darme su tesoro en una canción, con nuestros brazos extendidos, anhelantes: luna, luna, tráeme una tuna, la que me diste se la comió la perra fortuna. Y ese tesoro yo lo descuidé porque me dejé arrebatar los sueños al caer aquí.”

Otros fragmentos están vinculados a varias imágenes que hablan del drama (que estruja el cogote) de ser madre en la cárcel. Reporta la fotógrafa en su epílogo:

“Hay niños que nacieron ahí, y sus ojos nunca han visto otra luz más que aquella que pasa a través de las rejas.

“La maternidad hace, sin duda, una diferencia sustancial con respecto a la reclusión masculina. El papel que juega la mujer en la familia como elemento de cohesión se rompe, a veces de manera definitiva, al estar en el encierro. Las que tienen hijos pequeños se encuentran en la disyuntiva de que ellos permanezcan a su lado —aunque el ambiente carcelario no sea el más adecuado para que un niño crezca— o dejarlos en manos de familiares, fundaciones o conocidos; esto, tarde o temprano, lo tendrán que hacer cuando los pequeños cumplan el límite de edad permitido para vivir con ellas. A veces los pierden, si no física, sí afectivamente, ya que al salir, para recuperarlos, tienen que imponerse a la influencia de familiares o extraños.”

Sobre tal vertiente, junto a una lúdica foto donde se observan a dos internas tatuadas que miran hacia la lente de la cámara (una de ellas fuma y la otra carga a un bebé que también mira hacia el objetivo), figura un sarcástico e hilarante fragmento de la reclusa Laura Melchor La Valedora, el cual conlleva una crítica a la consabida e infalible corrupción policíaca:

“No le pongas esa gorra de policía al niño. ¿No ves que este pinche chamaco cuando crezca va a ser delincuente? Y cuando lo agarren va a decir: ¿Qué te pasa mi valedor?, si yo ya pagué por adelantado desde que estaba en la panza de mi mamá.”

En este sentido (lo cual implica algo de lo más negro de las horas negras, pues los pequeños y pequeñas sólo son víctimas inocentes) la serie de imágenes y fragmentos concluye con una “Conversación con Natalia y Juan Carlos”, que también puede ser una especie de cuento breve y parábola óptica (para decirlo con el célebre título de la famosa foto de Manuel Álvarez Bravo):

“—¿Qué harías si te robara? —preguntó Natalia con cierta malicia.

“—No lo harías —le respondí.

“Al escuchar la conversación, Juan Carlos, el hijo de cinco años de la interna le gritó:

“—¡No mamá, no lo hagas porque te meten a la cárcel!—

“¿Dónde está la cárcel? —pregunté al niño en la celda de su madre.

“—Allá afuera, donde están los policías —respondió, señalando la ventana.”

Leer lo que han compartido sobre otros libros

Es Inútil Dejar de Quererte - Paloma Jiménez Gálvez Las estratagemas de Dios - Ernesto de la Peña La Plaza. Luis Spota. Noches Blancas - F. M. Dostoyevski Un sueño Navideño y cómo se hizo realidad - Louisa May Alcott Los ojos del hermano eterno - Stefan Zweig Vida y opiniones de los filósofos ilustres - Diógenes Laercio ¿Fue él? - Stefan Zweig El apando - José Revueltas El libro de los filósofos muertos – Simon Critchley La bofetada de Carlota Corday - Alexandre Dumas Los argentinos no existen - Luis Arturo Ramos Tres novelas cortas - Luis Arturo Ramos Cuentos de humor - Edgar Aguilar Don Antonio María de Rivera - Ramón Pereda Terán. Lo mejor de la ciencia ficción Alemana - Jörg Weigand La filosofía - Carmen Alcalde Las glorias del gran Púas - Ricardo Garibay Cómo mandar a la mierda de forma educada - Alba Cardalda Cuentas pendientes: Relatos criminales y policíacos 1981-2023 - Gabriel Trujillo Muñoz El Banquete de Platón, Religión - Ikram Antaki Mitad oscura - Luis Spota Ingeniería Interior: Guía para la alegría – Sadhguru Cómo ganar amigos e influir sobre los demás – Dale Carnegie Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida – Dale Carnegie El espía que vino de Israel - Uri Dan y Yeshayahu Ben-Porat El arco y la lira - Octavio Paz Maten al león-Jorge Ibargüengoitia La guerra no tiene rostro de mujer – Svetlana Alekievich Actos humanos – Han Kang La muerte viene estilando - Andrés Montero El poder del ahora: Eckhart Tolle Miguel Ángel - Heinrich Koch El año en que hablamos con el mar - Andrés Montero Respuesta a Sor Filotea de la Cruz-Sor Juana Inés de la Cruz El origen de un montón de cosas - Carlos Bautista Sendero del viento - Alberto Calderón Pérez La Ley de Herodes. Jorge Ibargüengoitia Gabriel García Márquez. Tres claves peregrinas - Germán Martínez y Adalberto Tejeda (Comps.) Infortunios de Alonso Ramírez - Carlos de Sigüenza y Góngora DIOSAS Creadoras del universo - Sonia García García Lecciones a un periodista novel-Guillermo Prieto Vergüenza - Mario Raul Mijares Sánchez La cultura de los mexicanos-Francisco Xavier Clavijero Azul Humo-Antolina Ortiz Moore Cuauhtémoc, águila que retoma el vuelo - Pablo Moctezuma Barragán La llama inextinguible de la risa - David Le Breton El desierto de los tártaros – Dino Buzzati Sonidos de México. Investigaciones sobre la música mexicana-Lilia Downs, Miguel León Portilla y otros Los Bandidos de Río Frío-Manuel Payno Mark Twain y su mundo-Jeanette Eaton Esperando a Godot-Samuel Beckett Una vida de Stefan Zweig. Nostalgias europeas-Jean Jacques Lafaye El Hombre que decidió volverse inteligente-Sergio Dantí Mira Lecciones de Aristóteles - John Sellars Anécdotas recogidas de los cuates-Magno Garcimarrero Ochoa Rosario Castellanos, Semblanza Psicoanalítica-María Estela Franco No-Cosas – Byung-Chul Han Los convidados de agosto-Rosario Castellanos La tumba-H.P. Lovecraft El verano sin hombres-Siri Hustvedt La guerra de los mundos-Herbert George Wells Mujer que sabe latín-Rosario Castellanos La historia de la vieja niñera-Elizabeth Gaskell El Decamerón-Giovanni Boccaccio Arráncame la vida-Ángeles Mastretta Felicidad conyugal-Lev Tolstói Una partida de ajedrez-Stefan Zweig Canaima-Rómulo Gallegos El extranjero-Albert Camus Las horas negras - libro de la fotógrafa Patricia Aridjis Sobre la ira - Lucio Anneo Séneca Xalapa durante la intervención francesa-Héctor Strobel Morir no es un crimen-Benjamín Garcimarrero La peste - Albert Camus Filosofía para principiantes – Rius Leviatán - Thomas Hobbes El músico ciego – Vladimir Korolenko La carretera – Cormac McCarthy Ética para Amador - Fernando Savater Los hijos de Sánchez-Oscar Lewis (1961) Un viaje a México en 1864 - Paula Kolonitz Antes del fin - Ernesto Sabato La Intervención y el Imperio en Veracruz - Miguel Domínguez Loyo La pesadilla jarocha, memorias de Panchito Viveros - Miguel Salvador Rodríguez Azueta Dios y los escritores mexicanos - Adela Salinas Resistir es vencer: Historia militar de la intervención francesa, 1862-1867 - Héctor Strobel Las Damas Del Poder - Francisco Cruz Introducción al psicoanálisis – Sigmund Freud El príncipe – Nicolás Maquiavelo Memorias de Adriano - Marguerite Yourcenar Matar a un ruiseñor – Harper Lee El libro de los libros: La vida lectora a través de las páginas – Rodrigo Unda Bartleby, el escribiente. Herman Melville Crónica de una muerte anunciada – Gabriel García Márquez ¡Gracias! - Andrés Manuel López Obrador La picaresca judicial. Relatos, anécdotas y leyendas de la praxis judicial en el México del siglo XX - Dr. Ramón Durón Los amores difíciles - Ítalo Calvino Relatos de ciencia ficción soviética Edipo Rey – Sófocles Ética nicomáquea – Aristóteles Sapiens, de animales a dioses. Breve historia de la humanidad - Yuval Noah Harari ¡GRACIAS! - Andrés Manuel López Obrador La campana de cristal – Sylvia Plath El doble – Fiodor Dostoyevski Desgracia – J. M. Coetzee Un sexenio inolvidable-Helio Flores Las Décadas del Chango García Cabral Ternuritas (El linchamiento lingüístico de AMLO) La tentación de lo imposible. Víctor Hugo y Los miserables El séptimo círculo del infierno – Santiago Posteguillo La sangre de los libros – Santiago Posteguillo La noche en que Frankenstein leyó el Quijote – Santiago Posteguillo El peligro de estar cuerda – Rosa Montero Las campanas – Charles Dickens El infinito en un junco - Irene Vallejo La ciudad se escribe (a diez manos) Canción de Navidad – Charles Dickens Cuentos rusos – Editorial Salvat Vida contemplativa – Byung-Chul Han El extraño caso del Dr. Jekyll & Mr. Hyde – Robert Louis Stevenson En media hora... la muerte - Francisco Martín Moreno Novela con cocaína – M. Aguéiev Hermanos Marrero: Francisco, Manuel y Juana - A.Magno Garcimarrero O. El tiempo de la ira - Luis Spota Johnny cogió su fusil - Dalton Trumbo El cascabel se agita - Luz Valencia Gamboa Edipo Rey - Sófocles Mientras agonizo – William Faulkner El viento conoce mi nombre - Isabel Allende El mexicano-Jack London Gazapo - Gustavo Sáinz La paja en el ojo ajeno - Magno Garcimarrero Solaris – Stanislaw Lem La muerte de Iván Ilich – Lev Tolstói Hitler – F. Luis Cardona Castro Sobre la felicidad. Sobre la brevedad de la vida – Séneca Hija del mar-Alicia Vallina Rancheros sobre tierra fértil - David Skerrit Gardner La literatura rusa – Marc Slonim El Principito - Antoine de Saint-Exupéry La primera guerra mundial – Ricardo Artola Yo no soy Sor Juana - Cecilia Reyes Estrada Palabras y Palabros - Alfred López "Ya está el listo que todo lo sabe de sexo" - Alfred López. Ed. Arte y Cultura Cien cuyes - Gustavo Rodríguez Ensayo sobre la ceguera – José Saramago Voces de Chernóbil, Crónica del futuro – Svetlana Alexiévich Vida de fray Servando-Christopher Domínguez Michael El combate del Camarón - Héctor Strobel Problemas de próstata - Ramón Pereda Terán El túnel – Ernesto Sábato El hombre en busca de sentido - Viktor E. Frankl La resistencia – Ernesto Sabato Sergio Pitol (Miradas comparatistas) - Riccardo Pace El infinito en un junco - Irene Vallejo KITCHEN – Banana Yoshimoto Cien años de soledad – Gabriel García Márquez Nada – Jane Teller Xalapa de agua - Magno Garcimarrero Revoca TEPJF determinación que desechaba demanda contra secretario de Gobierno Las tribulaciones de un chino en China – Julio Verne El mundo de Sofía - Jostein Gaarder Los artífices del derroche- Vance Packard Crónicas de un Mochilero - Kurt Bernardo Wolf El extranjero – Albert Camus Cuentos de navidad – Charles Dickens De ratones y hombres – John Steinbeck Madame Bovary – Gustave Flaubert La línea de sombra - Joseph Conrad Tres maestros: Balzac, Dickens, Dostoievski – Stefan Zweig Momentos estelares de la humanidad - Stefan Zweig 24 horas en la vida de una mujer - Stefan Zweig Las intermitencias de la muerte - José Saramago El Hobbit - J.R.R.R Tolkien Breve historia de Rusia – Alan Earl Elogio de la hospitalidad - Priya Basil Miedo - Stefan Zweig La Celestina - Fernando de Rojas La Solterona - Edith Warton Los 10 mejores cuentos de los hermanos Grimm Rey Del Cash - Elena Chávez Frankenstein - Mary Shelley Nudo - Sergio Galindo Luis Pasteur - Ramiro Pinilla Moby Dick – Herman Melville Los que deben morir - F. Mond El gallo de oro – Juan Rulfo La sonata a Kreutzer - León Tolstói Una meditación sobre la justicia en "Don Quijote de la Mancha" - Diego Antonio Pineda Rivera Casa Tomada – Julio Cortázar El peligro de estar cuerda - Rosa Montero La revolución traicionada – León Trotsky La pata del mosquito - Luz Valencia Gamboa El hombre invisible - H.G. Wells El hombre en busca de sentido - Viktor Frankl Bartleby, el escribiente - Herman Melville Del ser al trascender - Sonia García García. Editorial La cabeza de mi padre – Alma Delia Murillo Infanticidio - Guy de Maupassant Al sur de la frontera al oeste del sol - Haruki Murakami Poesía de José de Jesús Díaz - Ángel José Fernández El alienista - Joaquim Machado de Assis El alquimista - Paulo Coelho Cándido – Voltaire Fouché: El genio tenebroso – Stefan Zweig Luvina – Juan Rulfo Tres amigos, un Maserati y los señores mayas del tiempo - Patricio Ortiz Napoleón Bonaparte - Martin Göhring Meditaciones - Marco Aurelio Pancho Villa. Retrato autobiográfico 1894-1914- Guadalupe y Rosa Helia Villa La verdad de los sueños. Una guía para saber interpretarlos – Fiona Starr y Johnny Zucker Historias del buen dios - Rainer Maria Rilke Leonardo da Vinci - Kenneth Clark Siddhartha – Hermann Hesse Trilogía Poética - Efraín Vargas Hernández Doña Bárbara - Rómulo Gallegos El gran Gatsby – F. Scott Fitzgerald Germinal - Émile Zola Los padres - Ilia Surguchov La muerte contada por un sapiens a un neandertal – Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga Alebrijes - Cecilia Reyes Estrada Culto Vodú y Brujería en Haití - Lucien Georges Coachy Orgullo y Prejuicio - Jane Austen Madame Curie - Ángel de la Iglesia Almas Muertas - Nikolái Gógol El bosque de Abedules - Jaroslaw Iwaszkiewicz La Gallina Azul - Cecilia Reyes Estrada Historia General de Veracruz - Autores varios El lado B de la Cultura - Julia Santibáñez Mendel el de los libros - Stefan Zweig Una partida de ajedrez - Stefan Zweig La fundación de Xalapa y el convento de San Francisco - Rubén B. Morante López Miguel Ángel – Federico Revilla Dios Tiene Tripas - Laura Sofía Rivero Venganza de Ángeles – Sidney Sheldon El idiota - Fiódor Dostoievski Marco Tulio Aguilera, escritor y deportista que la pandemia no detuvo Un drama - Antón Chéjov La dama del perrito - Antón Chéjov Caballería Roja – Isaak Bábel Vladímir Lenin – G. Von Rauch Malinche - Jane Lewis Brandt Morir en el golfo, Héctor Aguilar Camín Vidas de los Santos - Albam Butler El mito de Sísifo - Albert Camus Un diamante tan grande como el Ritz - F. Scott Fitzgerald El diario de Adán y Eva - Mark Twain ¡Adiós, Cordera! – Leopoldo Alas “Clarín” El fantasma de la ópera - Gastón Leroux Adiós - Guy de Maupassant El cascanueces y el rey de los ratones – E.T.A. Hoffmann Canción de navidad - Charles Dickens Contacto, Carl Sagan Memorias del Subsuelo - Fiódor Dostoyevski La eterna noche de Brumalia - Rafael Junquera Maldonado La bruja del diente de león - Marva Garcimarrero Otras ideas radicales acerca de la reforma del traje – Oscar Wilde El príncipe feliz – Oscar Wilde María Antonieta El Mundo de Ayer - Stefan Zweig El músico ciego - Vladímir Korolenko La tristeza - Antón Chéjov El Apocalipsis según Garcimarrero - Magno Garcimarrero La dama de Picas - Aleksandr Pushkin Tarás Bulba - Nikolái Gógol El diosero - Francisco Rojas González Una Lengua Muy Muy Larga - Lola Pons Rodríguez La aventura del estudiante alemán - Washington Irving El secreto de la muerta - Lafcadio Hearn EXPEDIENTE X: Viento de Sangre - Charles Grant Carmilla - Sheridan Le Fanu El seductor de la patria – Enrique Serna La dama del sueño - Wilkie Collins El Almohadón de Plumas - Horacio Quiroga La Capa - Dino Buzzati Dublineses – James Joyce MOMENTOS ESTELARES DE LA HUMANIDAD - Stefan Zweig 2018 EL ASESINATO DEL ALMA.- Morton Schatzman El gigante egoísta – Oscar Wilde Narraciones – Antón Chéjov Miguel Strogoff – Julio Verne La muerte asistida en México - Asunción Álvarez del Río La Isla Misteriosa - Julio Verne Los Hijos del Capitán Grant – Julio Verne 20 mil leguas de viaje submarino – Julio Verne El corazón de las tinieblas – Joseph Conrad El mundo visto a los ochenta años - Santiago Ramón y Cajal Las nieves de Kilimanjaro – Ernest Hemingway La vida breve y feliz de Francis Macomber – Ernest Hemingway El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde – Robert L. Stevenson El cuerpo humano (Guía para ocupantes) - Bill Bryson Los Hermanos Karamázov – Fiódor Dostoievski El viejo y la mar - Ernest Hemingway SU SANTIDAD PECADORA (Secretos de los papas de Roma) - Martín Sacristán Tordesillas EXPEDIENTE X: Anticuerpos – Kevin J. Anderson La Muerte en Venecia – Thomas Mann Las Indias Negras – Julio Verne La Estepa y otros relatos – Antón Chéjov Los dos Tigres – Emilio Salgari La Perla – John Steinbeck Las Minas del Rey Salomón – H Rider Haggard Bola de Sebo y otros cuentos – Guy de Maupassant El Padre Sergio – León Tolstói El Archipiélago en Llamas – Julio Verne SIDI (Un relato de frontera) - Arturo Pérez Las Tres Muertes – León Tolstói La Muerte de Iván Ilich – León Tolstói La Sangre de los Libros – Santiago Posteguillo El Código Da Vinci – Dan Brown “X” representa lo desconocido – Isaac Asimov La Isla del Tesoro – Robert L. Stevenson Niebla - Miguel de Unamuno A sangre fría, Truman Capote Pedro Páramo – Juan Rulfo El Rey (verde) – P.L. Sulitzer Enchiridion Leonis Papa - Papa León Magno El héroe desconocido - Miguel Alemán Velasco Dagón – H.P. Lovecraft Los viajes de Gulliver – Jonathan Swift Y De Pronto La Niebla - Jorge Brash Novelas Ejemplares – Miguel de Cervantes El vino en las letras - María Luisa Tavernier El quinto acuerdo - Don Miguel Ruiz Del Amor y otros Demonios – Gabriel García Márquez La Isla del Doctor Moreau - H. G. Wells Paisajes Íntimos - Magno Garcimarrero Los ilustres xalapeños – Luis Ayala Conducta animal - Niko Timbergen Los tres mosqueteros – Alexandre Dumas Aura - Carlos Fuentes Hombres Buenos - Arturo Pérez Reverte La dama de las Camelias, Alejandro Dumas, hijo La vida contada por un Sapiens a un Neandertal - Juan José Millás El llano en llamas – Juan Rulfo El amor te hará inmortal - Ramón Gener Chacal – Frederick Forsyth Rosas de la infancia - María Enriqueta Camarillo de Pereyra Chispitas Gramaticales Versificadas - Benito Fentanes De la Tierra a la Luna - Julio Verne La utilidad de lo inútil - Nuccio Ordine Mujer en papel - Cecilia Fuentes Sonrisas de Piedra y Barro - Sara Ladrón de Guevara Una Novela Criminal - Jorge Volpi Cuento de navidad - Charles Dickens Benito Juárez, Su Vida-Su Obra - Rafael de Zayas Enríquez El infinito en un junco - Irene Vallejo Días con animales - Desmond Morris Más allá de la libertad y la dignidad - B. F. Skinner ¿Qué es el control de calidad?, Kaoru Ishikawa Inmoralejas y parabolitas - Magno Garcimarrero y Nicanor Juanz Cuando la muerte se aproxima - Arnoldo Kraus. Ed. Almadia Drácula – Bram Stoker Morir no es un crimen - Magno Garcimarrero El Sentido De La Muerte - José Ferrater Mora Puré de papas - Rius Inquieta Compañía – Carlos Fuentes Espárragos para dos Leones - Alfredo Iriarte Semejanzas - Mario Orozco Rivera Vuelo hacia el peligro – Arthur Hailey MORELOS Siervo de la Nación - Ubaldo Vargas Martínez Los Miserables - Víctor Hugo[1] La Estela de los Soles o Calendario Azteca - Fernando Díaz Infante Agencia general del suicidio - Jacques Rigaut. Los jueves de la señora Giulia – Piero Chiara La Navaja De Ocamm - Ramón Rodríguez Pequeño Vulgarousse Ilustrado - Patricio Sobre la naturaleza de los sueños - Hugo Hiriart El último de los mohicanos – Fenimore Cooper Nuevo Diccionario Biográfico de Veracruz - Roberto Peredo Diario de Policía - Rubén Pabello Acosta Fray Servando Teresa de Mier (Confesiones de un guadalupano federalista) - Adolfo Arrioja Vizcaíno Mares de cocaína - Ana Lilia Pérez De repente un toquido en la puerta - Etgar Keret Poemas - José Ángel Buesa Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica - Pepe Rodríguez Un Hombre – José Maria Gironella Medio sol amarillo - Chimamanda Ngozi Adichie Crónica de una J(X)alapa denunciada - Varios autores La Sombra del viento - Carlos Ruiz Zafón Crimen y Castigo – Fiódor Dostoyevski 1421 El año en que China descubrió el nuevo mundo - Gavin Menzies Crónica de una muerte anunciada - Gabriel García Márquez La Odisea – Homero Bodas de sangre Lazarillo de Tormes - Anónimo Diario de viaje a Italia por Suiza y por Alemania (1580-1581) La Ilíada – Homero La isla del Doctor Moreau - H. G. Wells Cuentos de la selva - Horacio Quiroga La Náusea – Jean-Paul Sartre Como acabar de una vez por todas con la cultura - Woody Allen Los Cazadores de Microbios – Dr. Paul de Kruif Memorias del padre eterno - Pierre Henri Cami México acribillado - Francisco Martín Moreno Historias, cuentos y leyendas de Xalapa - Compilación de varios autores Corazón – Edmundo d’Amicis Alburemas – Magno Garcimarrero Macario - Bruno Traven El Psicoanalista – John Katzenbach ¿Cómo llego a fin de mes? - Andrés Panasiuk Tlacaélel - Roberto Peredo Con pan las penas son buenas - Eva Luz Leal Castro La Caída – Albert Camus La Quijotita y su Prima – José Joaquín Fernández de Lizardi Revelaciones de Judas Tomás – Magno Garcimarrero La Luz Asesinada - Hugues de Montalembert El Principio del Placer - José Emilio Pacheco Una breve historia de casi todo - Bill Bryson Lolita – Vladimir Nabokov Los Falarios - Pierre Henri Cami Itinerario de una pasión (los amores de mi general) – Rosa Helia Villa de Mebius Los tres mosqueteros - Alejandro Dumas. Maximiliano Íntimo – José Luis Blasio SEDA - Alessandro Baricco La Conspiración del Juicio Final – Sidney Sheldon Vecinos Distantes - Alan Riding Juventud en Éxtasis – Carlos Cuauhtémoc Sánchez Viaje al Centro de la Tierra – Julio Verne El vendedor de silencio - Enrique Serna Santa Anna El Dictador Resplandeciente - Rafael F. Muñoz. 1984 – George Orwell A la mesa con Don Quijote Y Sancho-Pedro Plasencia Espartaco Gladiador – Ben Kane Anacleto Morones - Juan Rulfo. Martín Fierro - José Hernández Drácula-Bram Stoker La Balada de Max y Amelie - David Safier Andanzas por Alemania e Italia (1842-1843) - Mary W. Shelley Doctor Jekyll y el señor Hyde - Robert Louis Stevenson Racimos de café - Magno Garcimarrero Corazón - Edmundo de Amicis El arte de la resurrección - Hernán Rivera Letelier Elogio de la educación -| Mario Vargas Llosa Jesucristo nunca ha existido - Emilio Bossi Frankenstein o el moderno Prometeo El último encuentro - Sándor Marai Un cuento de Navidad - Charles Dickens. Permiso para quejarse - Jordi Montero Proceso a los padres - Enrico Altavilla Los 120 días de Sodoma – Marqués de Sade Príncipe y mendigo, de Mark Twain Días con animales, Desmond Morris Enfermedades que cambiaron la historia-Pedro Gargantilla El Retrato de Dorian Gray - Oscar Wilde El Antiguo Testamento según Isaac Asimov Cazadores de microbios, Paul de Kruif Tiempos recios - Mario Vargas Llosa Frankenstein – Mary Shelley Colmillo Blanco o El Llamado de la Selva, Jack London Pedro Paramo, Juan Rulfo Los minutos negros, Martín Solares Recordar a los difuntos - Arnoldo Kraus Inés y la alegría - Almudena Grandes "Paradigmas del nuevo sistema penal acusatorio. Los dilemas de su implementación" Historia de un billete, Magno Garcimarrero La guerra y la paz, León Tolstói El reino de Dios. Replanteamiento Radical de la vida- José Alejandro Solalinde Guerra Sonetos para la Geografía Romántica de Veracruz - Jorge Ramón Juárez Crimen y castigo, Fiódor Dostoievski Sobre la agresión: el pretendido mal, Konrad Lorenz Ensayo sobre la historia de las epidemias en México. Diversos autores Fahrenheit 451, Ray Bradbury El hombre en busca de sentido, Viktor E. Frankl “X” representa lo desconocido, Isaac Asimov El Estigma, John Saul El Extranjero, Albert Camus La noche de Tlatelolco. Elena Poniatowska. Huasipungo, Jorge Icaza Coronel La Sombra del Caudillo, Martin Luis Guzmán La locura de Jesús - Doctor Binet Sanglé Exposición “Fantasías” La rebelión en la granja, George Orwell Morir es nada – Pepe Rodríguez Balún Canán, Rosario Castellanos El llamado de la tribu - Mario Vargas Llosa Siddhartha, Hermann Hesse Concierto de 75 Aniversario UV Instantes de decisión - Gonzalo Martínez Corbalá El amor y la psicología Cándido - Voltaire Veinte poemas de amor y una canción desesperada - Pablo Neruda Rayuela - Julio Cortázar El Diccionario de Coll - José Luis Coll Esclavos en el archivo notarial de Xalapa, Veracruz 1668-1699 – Fernando Winfield Capitaine Carne de Cañón – Federico Vite Los dragones del Edén, Carl Sagan Fantasmas en el cerebro - V. S. Ramachandrán La seducción de las palabras – Alex Grijelmo La Mano Negra. Poder regional y Estado en México - Antonio Santoyo La historia interminable, Michael Ende Santa, Santa, Santita ¡¡Ayúdennos a salir de aquí!! - María Simma habla con Nicky Eltz En qué fecha y por dónde entró Hernán Cortés a Xalapa El futuro de la democracia de Bobbio ¿Quién se ha llevado mi Queso? - Spencer Johnson Cartas a una joven desencantada con la democracia - José Woldenberg Filosofía para desconfiados - David Pastor Vico Confieso que he vivido, Pablo Neruda El Sótano - Lini M. de Vries Arturo Pérez-Reverte - Todo Alatriste Jorge Ibargüengoitia-Las Muertas Paul Tabori - Historia de la estupidez humana Sofía Macías- Pequeño cerdo capitalista Jorge Ibargüengoitia - Dos Crímenes La Peste de Albert Camus Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva El café, Ibargüengoitia y el maestro Juan Toribio La sombra del viento El universo en un solo átomo Te invitamos a compartir el libro que leísteVe las noticias en la app para móviles

![]()

![]()

Quien venda carros usados debe emitir factura con su CFDI y anexar factura original

Policía de SSP cayó de patrulla durante operativo, en avenida Lázaro Cárdenas, en Xalapa

“Vecinos Vigilantes” dan con supuesta guarida de delincuentes, en Emiliano Zapata

Este jueves llegaría otro Frente Frío a Veracruz: Protección Civil